車椅子、ベビーカーの方でも安心して

ご参拝いただけるよう、スロープや多目的トイレ、

専用手水が設けてあります。車椅子とベビーカーの方のお参り

心を引き締め神域へ鳥居(西参道)

神社にお参りするときは、まず、入り口の鳥居のところで衣服を整え、お辞儀を(お帰りの際も)し、心を引き締めて鳥居をくぐりましょう。参道は真ん中ではなく、左側を進みましょう。 鳥居の手前は広い参拝者用の駐車場になっています。

安心・安全

手を触れずに手水ができます。

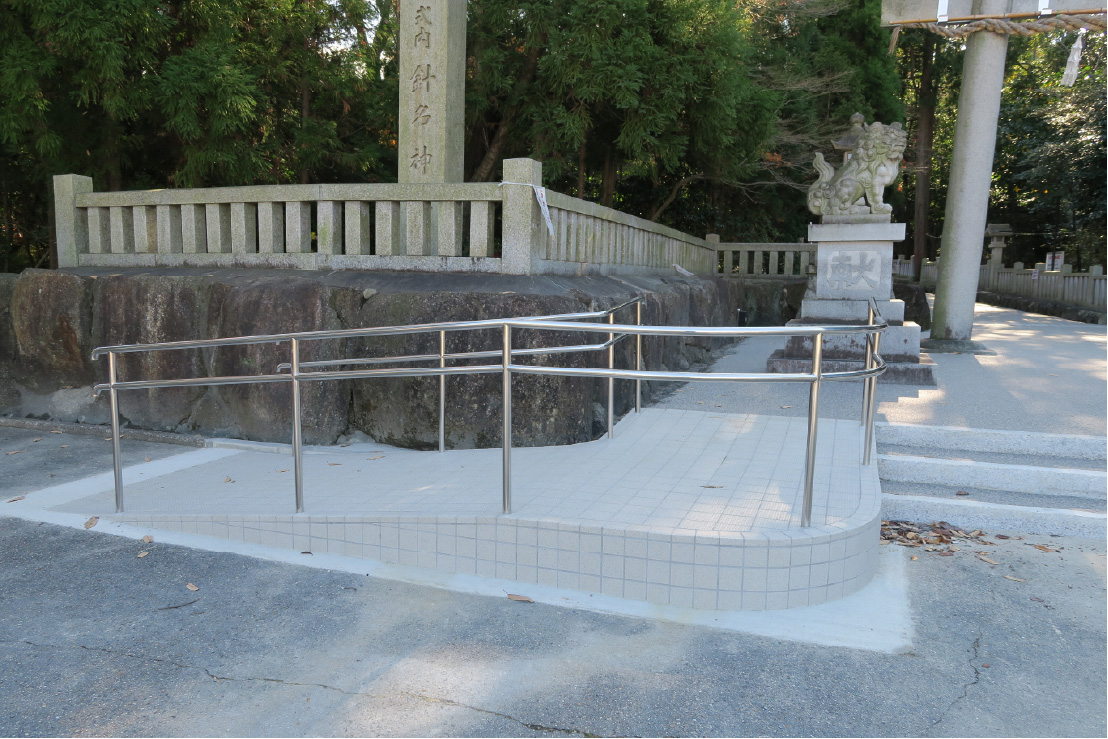

車椅子の方用の手水も設置

(共にセンサー式)手水舎

車椅子用手水

(センサー式)

木立の参道を進んでいくと、左側に手水舎があります。参拝をする前には手や口を清め、心身ともに清々しい気持ちでお参りしましょう。

車椅子用は参道より直接乗り入れて手水ができるようになっております。

足を止め神様にご挨拶神 門

神門をくぐる前にもう一度お辞儀を(お帰りの際も)します。

正面に拝殿が見えます。

感謝の心で手を合わせる本殿・拝殿

拝殿説明現在の建物は昭和50年1月よりご造営を始め昭和51年11月6日に竣功したもので、唐破風造りの向拝より奥へ順に拝殿、祝詞殿、渡殿、神明流造の本殿の棟が連なる建物群で構成されております。平成30年には天皇陛下の御即位30周年記念、神社造営40周年を記念して御屋根替えが行われました。拝殿の中の広さは約60㎡、冷暖房も完備されておりますので季節を問わず快適にご祈祷をお受けいただけます。尚、スロープが設けてありますので、車椅子の方でもお気軽にご参拝いただけます。

御神鏡

一尺五寸の鋳銅鏡と檜の台座

天井絵

祝詞殿と拝殿の天井に四神(左上より青龍、朱雀、白虎、玄武)を配している

天井絵と四神 御神鏡平成30年の御屋根替えの折に篤志家のご奉納により京都の宮絵師による247枚(祝詞殿77枚・拝殿170枚)にもおよぶ天井絵を取り付けさせていただきました。四隅には四方の方位を護る四神を配しました。なじみ深い植物の絵を中心に全体の約1/3を薬草をモチーフとしていて、華やかな雰囲気で目を楽しませるだけでなく、健康や長寿や様々な願いをさらに強くするそんな願いが込められております。また、同時に御神鏡も新しく調えさせていただきました。こちらも同じく京都の鏡師によるもので、直径が一尺五寸(45㎝)の鋳銅鏡で銅と錫の合金白銅を鋳型に流し込み、丹念に磨き込むことで鏡面仕上げをしており、裏面には当社の神紋である五三桐紋と鳳凰をあしらった意匠となっております。御神前を拝するとき台座と一体となったその重厚な姿をご覧ください。

疫病の神様・学業の神様をお祀り針名天神社(右)

天王社(左)

本殿の右(東)側、「天王社」・「針名天神社」には次の神々が祀られています。

●天王社(てんのうしゃ)

建速須佐之男命(たけはやすさのおのみこと)

疫病送り・伝染病・流行病にかからない

●針名天神社(はりなてんじんしゃ)

菅原道真公(すがわらのみちざねこう)

進学・合格・学問の神

六柱の神様をお祀りする社神明社

天王社、針名天神社の右(南)側、神明社には次の神々が祀られています。

●神明社(しんめいしゃ)

天照大御神(あまてらすおおみかみ)

国土安泰・開運・福徳の神

●知立社(ちりゅうしゃ)

鵜葺草葺不合神(うがやふきあえずのかみ)

安産・子育ての神

●山神社(やまじんじゃ)

大山祇神(おおやまつみのかみ)

夫婦和合・延命長寿・縁結びの神

●御鍬社(みくわしゃ)

豊受毘売神(とようけひめのかみ)

五穀の精霊神 衣食住の守護神

●洲原社(すはらしゃ)菊理比売神(くくりひめのかみ)

和解・代弁・裁判・調停の神

●金刀比羅社(ことひらしゃ)大物主神(おおものぬしのかみ)

航海の安全・交通安全の神

竹の木立が清々しいお稲荷さん針名稲荷社

神明社の右側の赤い鳥居をくぐると次の神様が祀られています。

●針名稲荷社(はりないなりしゃ)

宇賀能美多麻神(うがのみたまのかみ)

商売繁盛・芸能上達・社運隆昌

参拝者と神社を結ぶ場として参集殿・社務所

御札・御守りの授与、ご祈祷のお申込み、ご相談等ございましたら社務所までお越し下さい。

- 受付時間(通常)

- 社務所 午前9時~午後4時 ※電話の対応、お札、お守りの授与受付

(ご祈祷 午前10時~午後3時半)

諸事情により変更することもございますので、お知らせをご覧ください。

感謝の気持ちでお返しをする古札収納所

年末年始や節目を迎えるに当たり、御神威を改めるために昨年(一年前)に授与した御札・御守り・破魔矢等をお納めする場所であります。御加護や神慮に十分に感謝して、お納め願います。当社では、自然環境に配慮し不燃物やビニール製の分別の徹底をお願いしておりますので下記の点にご留意を頂きお納め願います。

- ○ お受け出来るもの

-

- ・当社で授与された神符類(御札・御守り・破魔矢など)

- ・他神社で授与された神符類(※可燃性と見受けられるものに限る)

- × お受け出来ないもの

-

- ・不燃物(干支の置物・陶器類・金属類・だるま・人形・ぬいぐるみ)

- ・御餅・みかん

- ・不祝儀(葬儀)に関係するもの一切

- ・お寺さんの授与品類

※正月飾り(シメ飾り・門松)について

1月14日の左義長の行事で焚き上げるので、それまでにお持ち下さい。その際、各家庭で分解をして、可燃物と不燃物に分け可燃物だけをお持ち下さい。

ご協力を願えない場合は、お引き受けできませんのでご了承願います。

マナーを守り美しく多目的トイレ

平成27年には参道脇に参拝者様用のトイレが竣功。多目的トイレも完備され、小さなお子様のおむつ変えや車椅子の方も安心してご利用いただけます。万が一に備え、社務所直通の非常ボタンも備えております。

車椅子の方へ

大駐車場に停車し、大鳥居脇のスロープより入る参道は緩やかな坂となっておりますが、樹脂舗装が施してあり、段差もございませんので快適にお参りをいただくことができます。専用手水もセンサー式となっており、直接乗り入れて行うことができます。車椅子での移動可能経路は下記に示す(赤線)通りとなります。

神社の参拝作法知っておきましょう

拝礼の作法は「二拝二拍手一拝」です。

- 1. まず、ご神前進み姿勢を正し、気持ちを整えます。

- 2. 「拝」を二回行います。

※「拝」とは腰を約90度に曲げ背中と地面が水平になるくらいのお辞儀です。その時両手のひらが両膝小僧を包み込むくらいになります。 - 3. 「柏手を二回打ち、静かに神さまに祈願・感謝の念を込めます。

※「柏手」は胸の高さで両手を合わせ、第一関節分くらい上下にずらしてから肩幅程度に両手を開き、二回音を立てて手を打ちます。その後ずらした手を元に戻します。 - 4. 最後に「拝」を一回行います。

HARINA SHRINE

Shinto wedding ceremony神前結婚式

1100年以上の歴史がある

針名神社で一生に一度の誓いを立てる

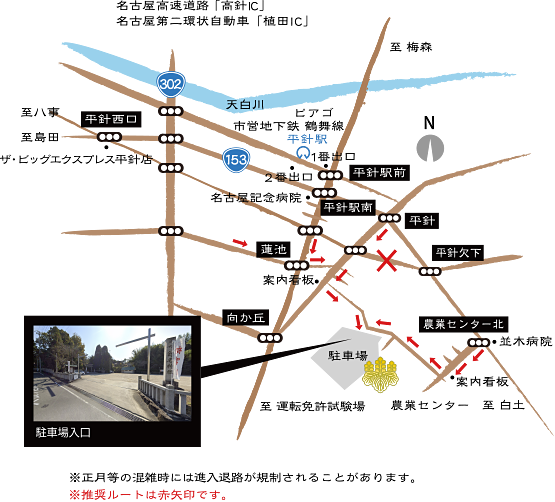

針名神社への交通案内

名古屋市天白区天白町大字平針字大根ケ越175当社にご来社いただく際に、カーナビによる指示ルートの不備で通行できない道を案内してしまうことが、まれにございますので下記案内(赤矢印)による推奨ルートをご参考にご来社ください。

御祈祷や出張祭典等のご質問については、お気軽にお尋ね下さい。

- 受付時間(通常)

- 社務所 午前9時~午後4時 ※電話の対応、お札、お守りの授与受付 (ご祈祷 午前10時~午後3時半)

諸事情により変更することもございますので、お知らせをご覧ください。

※急なご来社の際は対応できかねる場合もございますのでお電話にてご確認ください。

お問い合わせ番号TEL 052-803-6174